看護研究のデータ入力・整理方法に悩む看護師は多いです。

たとえば、統計解析を始める前に、Excelでデータを正しく整える方法を知っていますか?

そこで本記事では、データ収集後の入力ルール、Excel機能を使った確認作業、データの整形、そして生成AIによる効率化まで、初心者でも実践できる具体的な手順を解説します。

データ入力ミスを防ぎ、スムーズに解析準備を進めましょう。

看護研究データの保存方法|バックアップの重要性

データを扱うときに一番大切なのは、「息をするように保存」することです。

パソコンは思わぬタイミングでフリーズしたり、電源が落ちたりします。

入力作業に集中していても、とにかくこまめに Ctrl+S (保存)を押す習慣をつけてください。

元データと加工用データを分ける

- 元データ:入力した直後のデータをそのまま残す(絶対に上書きしない)

- 加工データ:解析に向けて修正や変換を加えるファイル

この2つを分けて保存しておくと、

「どれが正しいデータなのか分からなくなった…」という失敗を防げます。

さらに、バックアップも忘れずに

Excelには自動バックアップ機能もありますが、自分で意識的に保存することが安心につながります。さらに、

- Google DriveやOneDriveなどクラウドに保存する

- USBメモリにコピーする

といった二重保存をしておくと、万が一のときにも慌てずに済みます。

📌 ポイント

- 息をするように Ctrl+S!

- 自動バックアップがあっても、自分の手で保存する習慣を。

- 元データと加工データを分けて、バックアップを複数持つ。

これだけで研究データの安全性が高まります。

また、個人情報を守ることも重要

データ整理用のExcelには、患者IDなど個人情報を直接入力しないようにしましょう。

確認のためにID対応が必要な場合は、患者IDと研究用IDを対応させた「対応表」を別に作成します。

対応表は解析用データとは分けて保存し、パスワード設定やアクセス制限を行ってください。

これにより、個人情報の漏洩をある程度防ぐことができます。

データ入力の基本ルール

データ入力にはちょっとしたルールがあります。

このルールを守るだけで、後の解析がとてもスムーズになります。

1行=1人、1列=1項目を守る

- 1人のデータを1行に入力する

- 各項目(年齢、性別、血圧など)は列ごとに入力する

- 最初の行は必ず「項目名」にする(年齢, 性別, 血圧 など)

👉 正しい例(横持ち)

| ID | 年齢 | 性別 (男=0,女=1) | 血圧 |

|---|---|---|---|

| 001 | 35 | 男 | 128 |

| 002 | 42 | 女 | 145 |

| 003 | 33 | 女 | 133 |

👉 誤った例(縦持ちにしてしまう)

| ID | 項目 | 値 |

|---|---|---|

| 001 | 年齢 | 35 |

| 001 | 性別 (男=0,女=1) | 1 |

| 001 | 血圧 | 128 |

横持ちと縦持ちの使い分け

縦持ちが有効な場合もあります。

次に、横持ちと縦持ちの使い分けについても触れておきます。

へー、そうなんだぐらいで大丈夫です。

- 横持ち(1人1行)

単回測定(アンケートや一度だけの測定)に使います。

例:性別・年齢・血圧を1回だけ記録

| ID | 年齢 | 性別 (男=0,女=1) | 血圧 |

| 001 | 35 | 0 | 128 |

| 002 | 42 | 1 | 145 |

| 003 | 33 | 1 | 133 |

- 縦持ち(1人が複数行)

繰り返し測定(前後比較試験)に向いています。

例:介入前後のテストの点数(前後比較試験)

| ID | 時期 (介入前=0,介入後=1) | スコア |

| 001 | 0 | 4 |

| 001 | 1 | 7 |

| 002 | 0 | 6 |

| 002 | 1 | 3 |

すべて半角数字で入力する

- 全角数字(1234)と半角数字(1234)が混じると、解析でエラーが出ることがあります

- 入力するときは必ず半角数字を使いましょう

- うっかり全角が混じってしまっても最後の確認作業で修正できますので、安心してくださいね◎

欠損値は「NA」で入力する

- 空欄にすると「入力忘れ」と区別がつきません

- 欠損は「NA」と入力するのがおすすめです

名義変数の入力ルール

- 単一回答 (質問に対して回答が一つ 例:勤務部署)

→ 順番に「1, 2, 3, 4…」と入力する

- 複数回答(質問に対して回答が複数 例:合併症の有無)

→ 選択肢ごとに「0/1」で入力する(ダミー変数化)- 高血圧:0=なし、1=あり

- 糖尿病:0=なし、1=あり

もし1つのセルに「高血圧, 糖尿病, 狭心症…」と入力してしまった場合の対処法は後述してますので、安心してくださいね◎

👉 コツ

コードブック(選択肢の番号がなにを意味するのかを示すもの)を作ってもよいのですが、作るのも参照するのも手間がかかり、更新忘れも起こりがちです。

そこで、先頭行に変数名とルールを一緒に書く方法がおすすめです。

例:ID | 年齢 | 性別(男=0, 女=1) | 部署(1=外科, 2=内科, 3=小児科) | 高血圧(0=なし, 1=あり)

こうしておけば、あとから見てもすぐに入力ルールが分かりますし、コードブックを別に用意する必要がありません。

📌 ポイント

- 横持ちが基本、1行=1人、1列=1項目を守る

- 数字は必ず半角で入力

- 欠損はNAに統一する

- 先頭行に入力ルールを直接書く

これらを守っておけば、統計ソフトへの移行がスムーズになります。

Excelでのデータ入力チェック方法

入力が終わったら、確認と見直しを行いましょう。

その結果、あとからの修正時間が大幅に減ります。

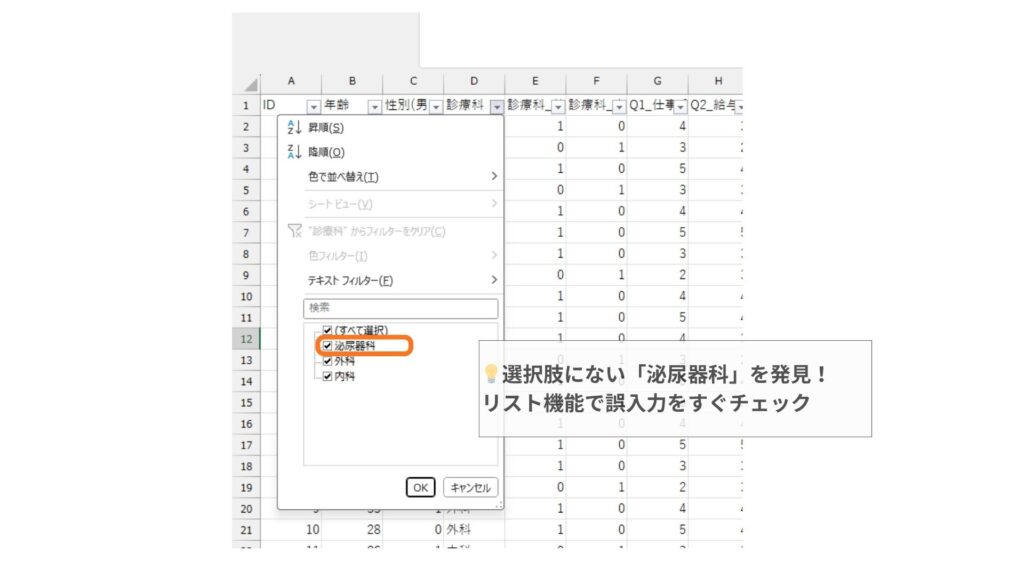

Excelのリスト機能で入力チェック(一番簡単!)

最も手軽で効果的なのが「リスト入力」です。

設定方法:

- 「ホーム」→「並べ替えとフィルター」→「フィルター」

- シートの先頭行の▼をクリック

- リスト内容を確認

意図しない入力が一目でわかります。

半角文字と全角文字の判別もしてくれるので、該当箇所を一発で修正できます。

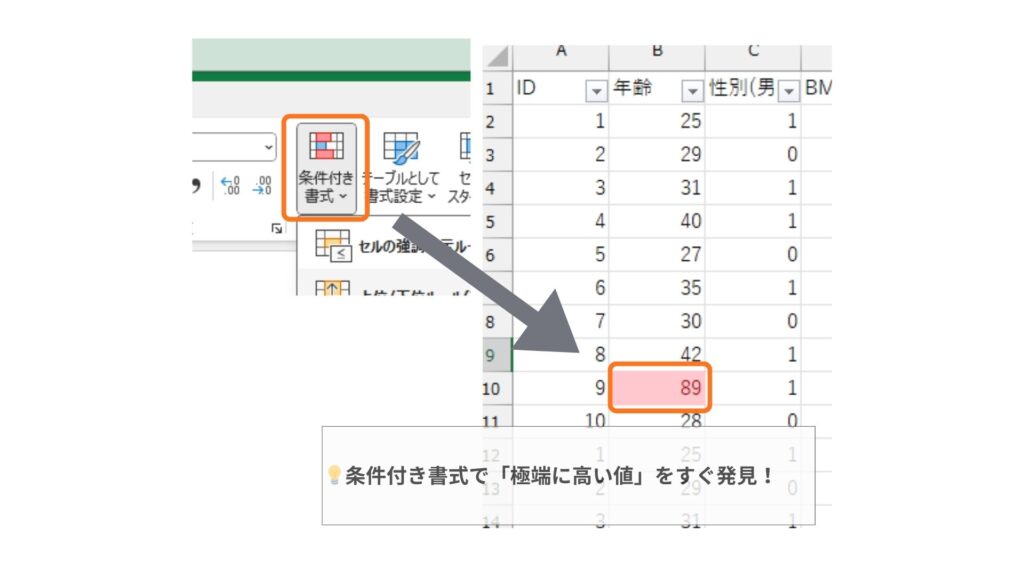

条件付き書式で異常値を色付けする

異常値チェックには「条件付き書式」が便利です。

Excelの条件付き書式を使えば、極端な値を自動で色付けできます。

例:年齢が120歳以上 → 赤く表示

設定方法:

- チェックしたい列を選択

- 「ホーム」→「条件付き書式」→「上位/下位ルール」→「上位10項目」→任意の項目数を設定

- 該当セルが赤く表示

視覚的にエラーがわかることで、確認の手間を最小限にできます。

📌 ポイント

- リスト機能で入力ミスを一発修正

- 条件付き書式は「目視チェックの自動化」

- 解析前に必ず1回は行う

解析前に行うデータ加工

分析を始める前に、まずはデータを数値で扱える形に整えることが大切です。

特にアンケートやチェックシートなどの文字データは、そのままでは解析ソフトで扱えないことがあります。

ここでは、代表的な2つの加工方法と生成AIの活用方法を紹介します。

「あり・なし」を一発で数値化する

たとえば、文字で入力された「あり/なし」や「有/無」などは、数値(1/0)に変換しておきましょう。

これを一つずつ手で直すのは大変なので、Excelの「置換機能」を使うと便利です。

手順:

Ctrl + Hを押して「検索と置換」を開く- 「検索する文字列」に「あり」

「置換後の文字列」に「1」と入力 → 「すべて置換」 - 同様に「なし → 0」に置換

💡一瞬で全データを数値化できます。

Excel上では “文字” に見えても、数値として扱えるようになります。

複数回答をダミー変数にする

「該当するものすべてにチェック」形式の質問は、そのままだと1つのセルに複数の選択肢が入ってしまい、解析できません。

そのため、選択肢ごとに列を分けて「0/1」で表す(ダミー化) します。

| ID | 合併症 | 高血圧 | 糖尿病 | 心疾患 |

| 1 | 高血圧, 糖尿病 | 1 | 1 | 0 |

| 2 | なし | 0 | 0 | 0 |

| 3 | 高血圧, 心疾患 | 1 | 0 | 1 |

実はこの作業、Excel関数の組み合わせで自動化できます。

=IF(ISNUMBER(SEARCH("高血圧",$B2)),1,0)でもこんな複雑な関数作れる気がしないですね。

大丈夫!

生成AIで簡単にExcel関数を作る方法は次のセクションで解説します。

生成AIを使って関数例を聞く

「どんな関数を使えばいいかわからない」ときは、生成AIの出番です。

たとえば、BMIを計算したいときにはこんな聞き方をしてみましょう。

ExcelのB列に身長(cm)、C列に体重(kg)が入っています。

D列にBMIを自動計算して入力したいです。

Excelの関数を教えてください。

と聞くだけで、すぐに正しい関数が提案されます。

あとはExcelセルにコピペするだけ。

AIを使えば、調べる時間を劇的に短縮できます。

📌 ポイント

- ”Ctr+H”で「あり/なし」を一発変換

- 複数回答は選択肢ごとに0/1整理

- 生成AIに聞くだけで式が出る

おわりに

データ解析の準備でいちばん大切なのは、単純な形に整えることです。

まず 保存を最初に行い、

次に 入力ルールを決めて、

さらに 確認と加工はExcel機能と生成AIの力を借りる。

これだけで、解析準備段階のミスはほとんど防げます。

そして、生成AIとExcelを組み合わせれば、

入力作業を「集中力をすり減らす作業」から

「考えるための時間を生み出す作業」に変えられます。

看護研究は、考える力を磨くプロセスです。

AIに任せられる部分は任せて、

自分は“データから何を読み取るか”に力を注ぎましょう。

次回予告 | 統計解析をやってみよう!

次回は、いよいよ分析する段階です。

表やグラフの作り方、そしてExcel・JASPでの基本的な統計手法を紹介します。

💬 「記述統計だけでいいや…」ではもったいない!

データを“伝わる形”に変えるコツを解説します。

🔹 内容予定

- 読者にわかってもらう表のつくりかた〈基本編〉

- Excelで平均・中央値・標準偏差を出す方法

- JASPでt検定・χ²検定をやってみる

看護学博士。臨床経験5年、研究歴10年以上。

現在は看護師さんの看護研究を支援する「Medi.Ns.Lab.」を運営し、初心者の方にもわかりやすいサポートを心がけています。

コメント